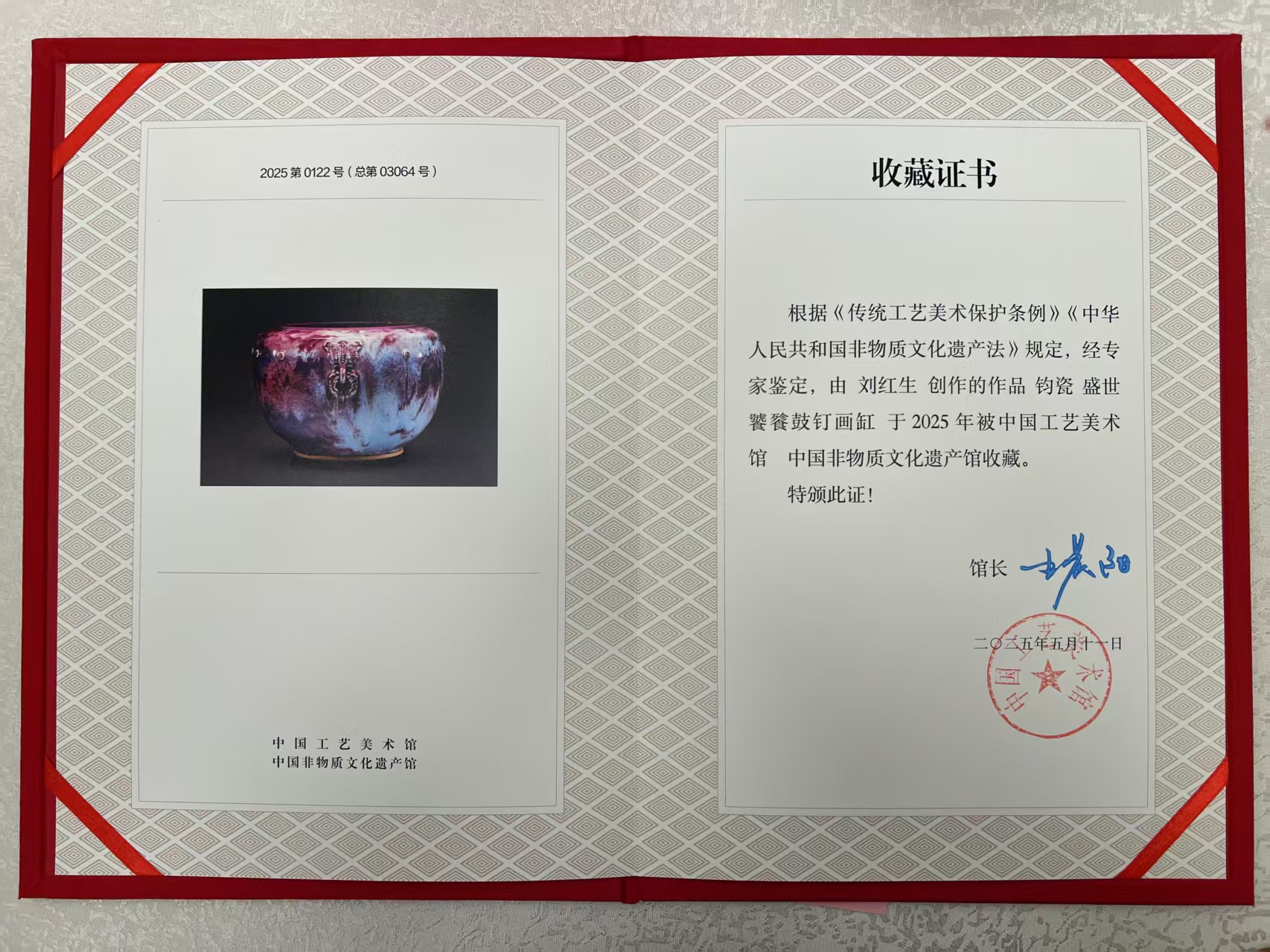

享受囯务院津贴的河南省工艺美术大师刘红生创作的《盛世饕餮画缸》,是当代钧瓷艺术融合传统与现代的杰出典范。这件作品以严谨的工艺架构、独特的装饰语言和震撼的釉色表现,构建起跨越时空的美学坐标,既承载着商周青铜文明的古韵遗风,又折射出现代艺术审美的价值重构,成为中国工艺美术馆与中国非物质文化遗产馆(一个单位两块牌子)收藏的艺术珍品。

画缸作为传统文房器具,其造型演变贯穿中国陶瓷史。《盛世饕餮画缸》在形制设计上,巧妙选取古典器物的原型基因,进行符合现代审美的结构优化。作品整体呈圆形敞口,腹身微鼓,底部略收,形成上宽下窄的稳定器型,既延续了古代贮水器的实用功能属性,又通过比例调整强化了视觉张力。直径与高度的黄金分割比例使器物在端庄稳重中透露出灵动韵律,符合现代设计的形式美法则。

缸体周身均匀分布的鼓钉装饰,是造型设计的点睛之笔。这些鼓钉并非简单复制青铜器的乳钉纹,而是经过几何化提炼:圆形钉帽边缘微卷,底面以浅浮雕技法刻划放射状纹路,形成 “圆中有方、刚柔相济” 的视觉层次。鼓钉间距严格遵循等差数列排列,通过数理逻辑的介入,将传统装饰的随意性转化为现代构成的秩序感。这种对古典形制的 “转译” 而非 “复制”,体现了创作者对传统造型语言的深度解构与创新重构。

饕餮纹作为商周青铜器的核心纹饰,承载着神秘的原始宗教意象。在《盛世饕餮画缸》中,刘红生大师以现代雕塑语言重新诠释这一古老符号,腹部的饕餮纹采用浅浮雕技法,摒弃了传统纹样的繁缛细节,仅保留双目、鼻梁、双角等核心特征。双目以圆形凹坑表现,内嵌钧瓷特有的 “兔丝纹” 釉料,烧制后形成晶莹剔透的视觉效果,仿佛上古神兽的瞳孔凝视时空;鼻梁以三道凸起的棱线构成,既保留青铜器的铸造痕迹质感,又通过立体构成增强纹饰的空间层次。

装饰技艺的综合运用,是该作品的另一大特色。创作者将刻、雕、塑三种技法有机融合:在坯体未干时,以刻刀勾勒纹样轮廓,形成 “刀味” 十足的线条肌理;待坯体半干,用雕塑工具对纹样主体进行浮雕塑造,使纹饰与缸体形成 了高低落差;最后通过釉料堆积填补凹处,烧制后产生 “凸处釉薄显胎质,凹处釉厚呈窑变” 的特殊效果。这种多层级的装饰手法,既突破了传统钧瓷以釉色为单一表现载体的局限,又为平面纹饰注入了立体维度,开创了钧瓷装饰的新范式。

钧瓷之美,美在窑变。《盛世饕餮画缸》的釉色表现,堪称钧瓷窑变艺术的巅峰之作。作品采用刘红生大师独创的 多次施釉 配方,在坯体上先后施涂红、紫、蓝三色基釉,每层釉料厚度控制在 一定范围之内,经 1300℃高温还原焰烧制,形成复杂的物理化学反应。釉色从口沿到底部呈现渐变序列:口沿处因釉料流散较薄,露出胎体的米黄色,形成天然 “金边”;颈部以天蓝色釉为主,间杂玫瑰紫斑,如天空中漂浮的霞云;腹部作为视觉中心,红釉与紫釉激烈交融,红色如烈焰升腾,紫色似霓虹流转,在饕餮纹的沟壑间形成 “色随纹变” 的奇妙效果 —— 凸起的鼻梁部位因釉层较薄,红色釉料中的铜元素充分还原,呈现出 “鸡血石” 般的鲜红;凹陷的双目区域积釉较厚,紫色釉料中的锰元素与铜元素发生固相反应,形成蓝紫色的 “曜变斑”,在光线照射下折射出七彩光晕。

窑变过程中产生的 “流纹” 与 “开片”,更赋予作品自然天成的灵动感。红色釉料中的铁元素在高温下向四周扩散,形成长短不一的红色流纹,如同火焰的触须蔓延至紫色区域;冷却过程中产生的冰裂纹,在釉面形成细密的网状纹路,经茶水滋养后,纹路逐渐呈现金黄色,与主体釉色形成 “金丝铁线” 的对比效果。这种人工控制与自然天成的辩证统一,正是中国传统美学中 “天人合一” 思想的具象化表达。

《盛世饕餮画缸》的艺术价值,不仅在于其精湛的工艺水准,更在于它为传统钧瓷艺术开辟了一条 “活化传承” 的路径。在文化全球化的语境下,这件作品以世界性的艺术语言重新诠释中国符号 —— 几何化的造型符合现代设计的国际审美共识,饕餮纹的抽象化处理消解了文化隔阂,窑变釉色的视觉冲击力契合当代艺术的感官体验需求。这种 “以传统为根,以现代为用” 的创作理念,使钧瓷从区域性的工艺特产升华为具有普世价值的艺术形式。

作品被国家级场馆收藏,标志着传统工艺的当代性突围获得权威认可。中国工艺美术馆的收藏,肯定其作为 “工艺” 的极致性 —— 从泥料配方到烧成曲线的精确控制,展现了中国传统手工艺的科学理性维度;中国非物质文化遗产馆的收藏,则强调其作为 “遗产” 的活态性 —— 创作者以个人风格重塑传统技艺,证明非遗并非凝固的标本,而是不断生长的文化生命体。这种双重身份的叠加,凸显了《盛世饕餮画缸》在文化传承链条中的独特坐标:它是历史长河中的传承者,更是未来文明的开创者。

作者:李俊杰

编辑:马阳 校对:田玉赛

责编:董州旭 终审:蔡春蕾

特别声明:本文由云上禹州个人号或机构账号上传并发布,仅代表作者观点。云上禹州客户端仅提供信息发布平台。