那天在办公室闲聊,同事亚文说:“小时候听老人们讲,俺梁北董村店有座桥,夏天桥上没蚊子。”说者无心听者有意,这座“没蚊子的桥”引起我的浓厚兴趣。周五夜里刚下过一场雨,周六又是三伏天里难得的多云天气,我决定到实地一探究竟。

“牛郎织女”传说的新版本

因为早先听说董村店在城西转盘南侧一带,于是我骑车走阳翟大道,出城区后顺转盘南侧的园区大道一直往南走到头儿,又在路人的指引下向西拐,过了岳庄、秦村,翻过南水北调观耜园西北桥,再沿一段坑洼不平的柏油路穿越几块庄稼地,这才进入一个村子。

问了树下乘凉的老人,这里正是董村店。原来我走的是董村店与外村相连、便于收种庄稼的生产路,入村的大路口和村标都在村北禹神快速通道南侧。我多次乘车到神垕去都从那里路过,可惜没有注意到。

当我问及“没蚊子的桥”在哪里时,几位老人异口同声地说:“你说的是‘董大桥'啊,早就扒没了!”

87岁的吕秀芝老人说:“董大桥扒掉几十年了,可桥北头没蚊子的事,我听上辈人说过,也就是个传说。到底咋来咋去的记不大清楚了。”

我原本打算刨根问底的,可是看着老人一副急着回家的样子,心里不免有些遗憾。这时一位扛着锄头的中年人从我们身边路过,听我们在说桥的事,朝北一指说:“那不是,北边有人的地方就是董大桥原来的位置!”

顿时我心里又暗自高兴起来。虽然中途绕了一些弯路,现在看反倒离目的地更近,这也算是“歪打正着”。于是顺着主街赶往人多的地方。

路西树荫下,一群人正围着个小方桌玩扑克牌。84岁的桑福明和70岁的桑新敏不爱凑热闹,坐在路东房屋山墙下纳凉。听我提起“董大桥”,两人都打开了话匣子,他们俩一边讲述一边相互补充,不但使我了解到一段与这座桥有关的类似于“牛郎织女”的优美传说,更弄明白了这座桥被拆扒的经过,同时也愈发感受到这片土地的神奇。

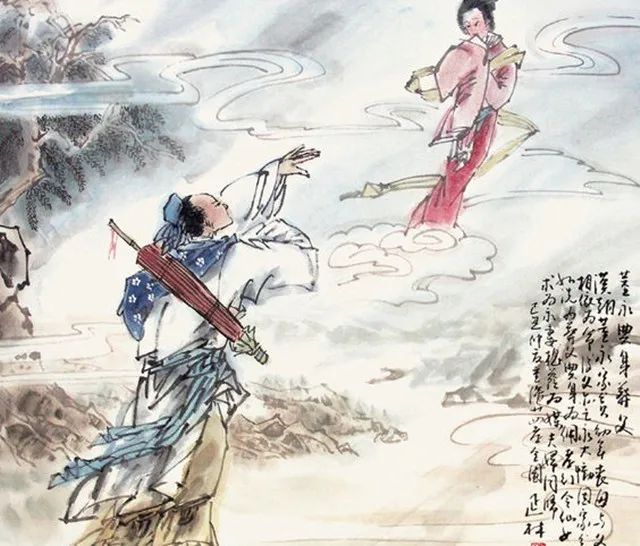

传说,玉皇大帝有七个女儿,个个都是织锦能手。其中最小的女儿人称“张七姐”,因厌倦天庭里的枯燥乏味,向往人世间自由自在的生活,于是偷偷下凡来到人间。张七姐见董村店山清水秀、人杰地灵,一下子就喜欢上了这里。

这天,张七姐正站在南北通衢的董村店大石桥上四下观望,正巧遇见卖身葬父、在财主家做苦工的善良小伙董永,并与他一见钟情。于是他们以桥北头的大槐树为证,请旁边土地庙里的土地爷做媒,结为夫妻。

之后他们并肩比翼,董永不辞劳苦下力干活,张七姐不分昼夜纺线织锦,历经千辛万苦,受尽百般磨难,终于用了不到一年时间提前还清欠债获得自由,高高兴兴离开财主家回到董村店,恩恩爱爱地过起了男耕女织的甜蜜生活。不久,张七姐又给董永生下一个儿子,取名“董卓”。

夫妻俩忙活一整天,夜里常在桥北头大槐树下乘凉,并给襁褓中的董卓喂奶。时至盛夏,夫妻俩情意绵绵,可是身边蚊虫肆虐、嗡嗡乱叫,把小董卓叮咬得哭闹不止。张七姐心里生气,随口说道:“这些蚊子真烦人,都滚到桥南头哼去!”从此桥北头便再也没有蚊子了。因为张七姐常在石桥上给董卓喂奶,后人就把这座桥称为“董卓桥”,也叫“董大桥”。

天上过一天,世间一整年。玉皇大帝很快知晓了张七姐违反天规私配凡人的事,十分震怒,遂在一天夜里让王母娘娘率天兵天将下界捉拿张七姐。一家人在石桥上难舍难分,七姐想到从此骨肉分离、肝肠寸断,小董卓更是声嘶力竭、哭得死去活来。

作为媒人的土地爷心中不忍,拿来土地奶奶的飞天霓衫送给董永,让他背着董卓追赶七姐。眼看就要追上时,王母娘娘拔下金钗在他们中间一划,顿时出现一条波涛汹涌的天河,董永父子与七姐隔河遥望,相对哭泣不止。

玉皇大帝和王母娘娘见伉俪情深、外甥年幼,最终动了恻隐之心,让喜鹊传话,允许他们每隔七日见一次面。结果喜鹊会错了意,误传为每年七月七日相会一次。

为了表达对七姐和董永的歉意,同时也是对自己传错话的惩罚,每年的农历七月初七,就有成千上万的喜鹊齐聚天河搭成一座彩桥,方便董永与七姐在桥上相会。所以每年到了七月初七这天,人间的喜鹊尤为稀少,而且过后有段时间喜鹊头上的羽毛稀疏无几,那是在董永和七姐相会时被踩掉的缘故。

流传千百年的“牛郎织女”故事起源地较多,较有名的有陕西省西安市、山西省和顺县、山东省沂源市以及河南省的鲁山县和南阳市等地,其中鲁山县还被中国民协命名为中国“牛郎织女文化之乡”。而董村店流传已久的“董永和张七姐”的故事与“牛郎织女”的传说大同小异,又到底是什么缘由呢?

消失的董卓桥和董卓府

董村店算得上风水宝地。以前村落位置凸显,四周地势略低,西来的溪流潺潺不断,正好把村庄围住,溪流出村后汇在一处,沿河沟东流约半里地,进入任坡村地界则入地消失不见,过任坡2里行程后重新从地下翻流出成河。

目前人群所处的这个位置,原来有一大一小两座桥,大的是一座单拱石券桥,也就是人们口口相传的“董卓桥”,其南北走向,上下高1.2丈,约4丈长,2丈宽,拱圈外侧的券石35公分厚,85公分长,均精工细凿,呈弧形砌筑在一起。整座桥中间略高,两头偏低,桥面上全部用一两米甚至更长的扁平条石铺就,两侧立有护栏,看起来坚实稳固。

据说,董卓桥下以前是西去洛阳的官道,人来人往,车水马龙。后来从西来的水流逐渐汇聚在这里,成了个两米深的大水潭,下面的路断了,人们都改在桥上过,过了桥到南面的“金山寺”附近再绕道向西。

潭里的水从桥北头低洼处漫出,为了方便,人们又用三块长约4米、厚约30公分的巨型青石板搭建了一座东西走向的小桥,桥面两边的青石板各宽80公分左右,中间夹着的一块宽约40至50公分,只有外侧石板宽度的一半儿,所以这座小桥就有了“两块半”的说法。但这么宽大的青石板每块都有数吨重,是从哪里开采的,又是怎样运到这里来的?迄今始终是一个迷。

这两座石桥到底是何人建于哪朝哪代无人说得清。有人说董卓桥拱圈下面镶嵌有一颗硕大的夜明珠,可惜早年间被来这里赶风水的“南蛮子”发现并施展法术给盗走了。夜明珠的事自然只是传说,无从考究。可是从石桥下面挖出石人的事却千真万确。

据两位老人回忆,董卓桥大概是1968年前后扒掉的。当时董村店大队支书和公社驻队干部以桥下水潭干涸、石桥高大突兀碍事为由,力主扒掉,计划将下面的坑洼填平,另外向东开辟一条道路。石桥拆扒过程中,人们在南、北两头儿拱圈基桩外侧各发现一尊站立的石人,从模样看像是一男一女,其中男的高约2.5米,其中脖颈以上部分0.5米,挖开后头部断掉,身体部分也从中间裂为两爿,不知是材质问题还是什么原因,众人无不称奇。

桥上扒下来的石头被四处分散存放,后来用以村里垒砌沟渠等,这两尊石人则均不知去向。牵头实施拆桥行动的二人,不久都莫名其妙地生疮害病、不治而终,向东的道路自然也没有修成。

说到此处,两位老人都唏嘘不已,连声说:“可惜可惜,要是再晚两年,石桥也就扒不了了。如果保留至今,也是一处文物古迹。”

桑福明老人指着路西不远处两根电线杆架起的变压器说:“那儿就是董卓桥北头土地庙所在处。我家房子就在错对面。不管传说是真是假,那一片地方到现在晚上没蚊子却是真的。”

在董村店,世世代代还流传着这样一句俗语:“扒了董卓府,修了徽王坟。”据说古时村西曾有一座深宅大院、高门府邸,奢华无比,人称“董卓府”。到了明朝嘉靖年间,徽恭王朱厚爝将自己的寝陵选择在董村店,一来不愿阳宅压了阴宅的势头,二来为了节省物力财力,遂就地取材,命人将董卓府扒了个净光,现成的建筑材料能用则用,不能用的则悉数损毁。

据《禹州市志》载:“徽恭王墓在梁北董村店东,观耜园西,三峰山西峰北麓。徽恭王名厚爝,嘉靖二十九年(1550)葬于此。”

史载董卓是凉州陇西临洮(今甘肃岷县)人,东汉末年的权臣,飞扬跋扈、野蛮残忍,犯下诸多罪行。当时天下老百姓为了表达对他的痛恨,到处传唱《千里草》的歌谣:“ 千里草,何青青。十日卜,不得生。”千里草为董,十日卜为卓,意思是说谓董卓残暴,不得人心,希望他尽快死去。初平三年(192年),司徒王允、尚书仆射士孙瑞与吕布等人密谋后联手将董卓诛杀,并诛连三族。董卓死后被暴尸东市,有人把点燃的捻子插入董卓的肚脐眼中点起天灯。恶贯满盈的乱世奸枭终落得如此可悲下场。

《三国志·魏志·董卓传》里说:“(董)卓父君雅,由微官为颍川纶氏尉。”即董卓的父亲以微官担任过颍川郡(今禹州市)的纶氏县尉,也就是掌握缉捕“盗贼”的小武官。那么,传说中董卓生在董村店,而且董村店还有董卓桥和董卓府。传说是历史的影子,这其中是不是真有着千丝万缕的联系呢?

另外一个不争的事实是,偌大一个董村店2000多口人,姓氏繁多,偏偏鲜有姓董的。村民们的解释是,可能是以董卓为耻,或另改名姓,或远遁搬迁。听说西距董村店二里一个叫“桃沟(也称桃花女沟)”的自然村,那里虽有零星几户董姓人家,但平素十分忌讳与董卓相关的话题。由此我便打消了前去探访的念头。

有关关爷池及寡妇求雨的故事

从董村店北桥头向西走2里多地远,过了一个遗弃不用的小火车道涵洞桥,就来到一个人称“关爷池”的地方。

我在几位坐在涵洞里乘凉的老人指引下,小心翼翼地顺着水泥路南侧一个陡坡下去,进入一条深约5米的土沟里。土沟底下已被开垦成了庄稼地,种的玉米已经一人高。我穿过两块玉米地中间一段遍布杂草、露水浓重的小路,又在下面一块地里扒拉着玉米棵细细寻找,终于在玉米地中间找到了人们所说的关爷池。

据老人们讲,关爷池所处的位置,以前就是个“大泉眼儿”,一年四季泉水汩汩,向上翻滚出半尺多高的浪花。后来水势渐小,最后只剩下一个三米见方的水池子。前几年,村里几位老者为了保留这个“念想”,牵头用砖石将池子四周圈砌起来一米多高的围挡,上面用楼板棚盖起来。我在现场看时,上面堆满了碎石杂草,里面到底还有没有水则无从知晓。

这里之所以被人们称作“关爷池”,据说与忠肝义胆的关羽有关。

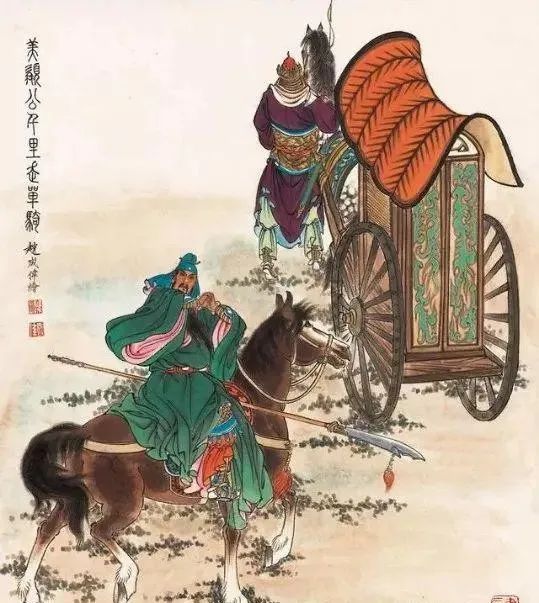

据《三国演义》中记述,刘备军被曹操击败后,刘、关、张失散,其中关羽被曹军包围。曹操欣赏关羽的才华英武,希望招降关羽,关羽为保护兄嫂不被侵犯,同意有条件的暂时归降曹操,即一有刘备消息即刻离去,曹操不能阻拦。爱才心切的曹操只得同意,封关羽为汉寿亭侯,上马金,下马银,赐予“赤兔马”。当然期间关羽也斩颜良诛文丑,为曹操立下大功。

后来关羽得到刘备消息,立即向曹操请辞,并在灞陵桥辞其金而挑其袍,随后“千里走单骑”护送二位嫂嫂前往河北寻找兄长。

传说关羽一行从许昌出发一路西行,自董村店大石桥下官道经过,行至后来的关爷池所在位置时,人困马乏,又饥又渴,体力渐渐不支。于是关羽勒马止步,提起手中的青龙偃月刀猛地朝地下一戳,顿时一股清泉喷薄而出。

关羽大喜,遂拜请二位嫂嫂下车,一行人吃好喝足,休息一阵后重新上路,这才有了后来“过五关斩六将”的赫赫壮举。而关羽用青龙偃月刀戳出的泉眼却永远留在了这里,被后人敬称为“关爷池”。因关爷池泉水喷薄有力,在四周冲沏出一个大水潭,而后浩荡的池水顺地势由西向东一路奔流而去,几乎环绕董村店一周,在董卓桥下汇聚成潭。

人们为了感谢关羽带来的福祉,在关爷池西南部沟崖上方建了一座关爷庙,平时人们来此祈福还愿十分灵验,由此香火日渐旺盛。尤为令人称其的是庙里的关羽坐像不是泥胎,而是不知聘请何方能工巧匠雕塑的一尊木质神像,看起来相貌堂堂,威风凛凛,一副栩栩如生的威武忠诚之相。

更加神奇的是,关羽塑像的一双眼睛,能随庙里香火缭绕而上下眨动,若是触动了膝盖上的机关,原本坐着的“关爷”还能够站立起来。可惜这座庙和这尊神奇的塑像在“破四旧”时毁于一旦。

目前,有人在原址重建了两三间彩钢瓦屋顶的庙堂,我想庙里供奉的神仙中绝对少不得关爷的。因为雨后泥土湿滑,加上荆棘丛生,远看庙堂外观普通无有特色,遂放弃了近距离拜谒的念头。

再来说说求雨的事。到上世纪六七十年代时,关爷池里的泉水早已势弱力衰,村里常在春秋天遭遇持续干旱,甚至一两个月也不下一场透墒雨。眼看庄稼枯蔫,急盼苦等也不见指望,董村店及周边秦村、岳庄、任坡等几个大队的老人们就撺掇寡妇们到关爷池去求雨。

参与求雨的寡妇全凭自愿,人数不多不少,需得刚好凑够12人。有人在关爷池旁边摆起香案,边焚香烧表边祷告,12名寡妇则每每人手拿一个簸箕和一把笤帚,一边围着关爷池转圈儿,一边用笤帚扫池边的沙土,并用簸箕象征性地向前推塕,嘴里念念有词:“十二寡妇来扫坑,扫的扫塕的塕,扫坑满了关爷池,扫坑净了龙王宫。许您关爷显灵通,盼您三天下满坑,三天之内您不下,十二寡妇都改嫁……”

寡妇们求罢雨各归各家,往往当天晚上就会电闪雷鸣下起瓢泼大雨。第二天早起,村里的大小水塘真的被雨水灌满了,庄稼自然也都得救了。

据我所知,在褚河东南胡,早年间也有寡妇求雨的习俗,形式大同小异。民间之所以利用寡妇来求雨,其中的原因不外乎有三:其一,按封建礼教,妇女婚后须从一而终,如有违反,人神共愤。寡妇们遂以改嫁为由“逼”神仙满足大众对下雨的渴求。其二,据民间陋俗,寡妇得不到爱情的滋润,群众隐晦地称其为“旱”,由其来求雨寓意十分明显。其三,看社会大势,寡妇“求雨”是否也是当时社会地位低下的农村妇女们,在潜意识里对害人的封建礼教进行的一种特殊抗争呢?

(张延伟,中共党员,中国自然资源作家协会会员,河南省作家协会会员,许昌市政协文化和文史委员会文史研究员。)

通讯员:张延伟

编辑:田玉赛 校对:宋爽

责编:董州旭 终审:王占胜