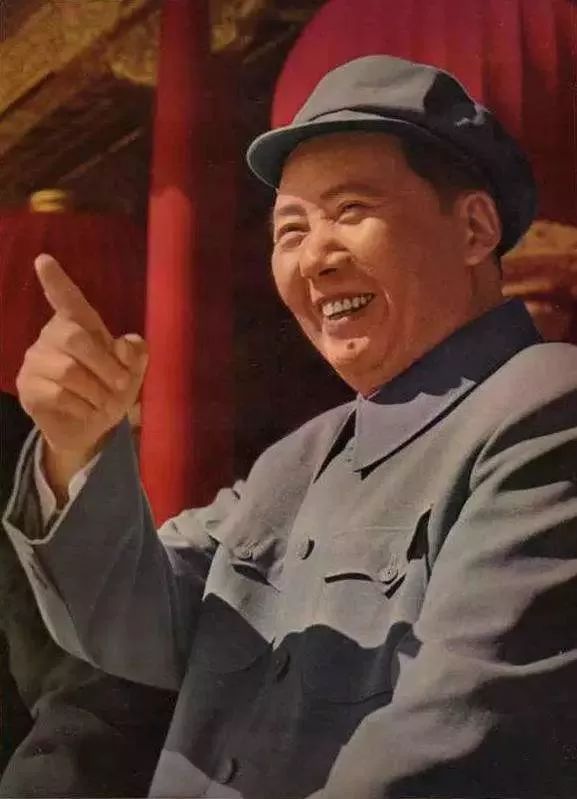

1976年9月9日

一代伟人毛泽东同志

永远地离开了我们

今年,是毛泽东同志逝世46周年

他是伟大的无产阶级革命家

为中国人民谋幸福

为中华民族谋复兴

是他一生的追求

今天,让我们再次走近他……

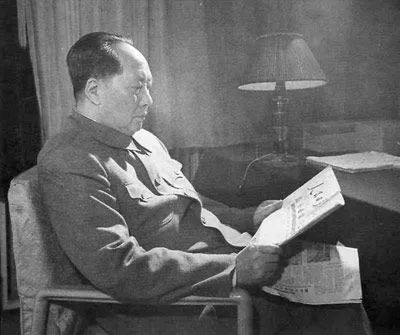

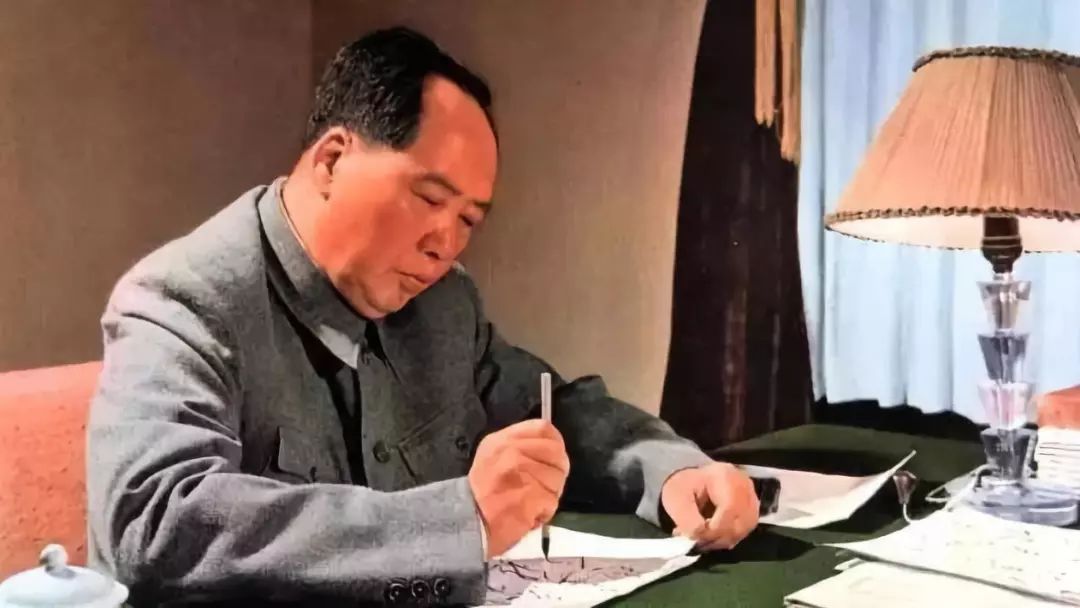

在毛主席纪念堂二楼的毛泽东革命业绩纪念室里,有两副特殊的老花镜,一副去掉了左腿,一副去掉了右腿,这是为毛泽东读书而特制的。因为身体原因,晚年的毛泽东经常要躺在床上读书、看文件。他喜欢侧卧,戴普通眼镜非常不方便,靠床侧的镜腿总是会硌着脸。为了让他看书时舒适一点,工作人员特意为他订制了这两副老花镜,左侧卧时戴没有左腿的,右侧卧时戴没有右腿的。这两副老花镜也是毛泽东坚持读书、手不释卷的见证。

毛泽东的一生酷爱读书,他常说:“我一生最大的爱好是读书。”“饭可以一日不吃,觉可以一日不睡,书不可以一日不读。”

当年,毛泽东在湖南全省公立高等中学堂(后改名省立第一中学)就读期间,由于学校课程有限,加上校规刻板,他做了一个大胆的举动——退学,并且制订了一个自修计划,每天到位于长沙定王台的湖南图书馆去看书。那时,他寄居在长沙新安巷的湘乡会馆,每天早出晚归,步行3里路到省图书馆,风雨无阻,从不间断。

1936年毛泽东同斯诺谈话回顾这段经历时说:“每天到湖南省立图书馆去看书。我非常认真地执行,持之以恒。我这样度过的半年时间,我认为对我极有价值。”

踏上革命的道路后,毛泽东十分忙碌,但他始终保持着阅读的习惯。他认为,“有了学问,好比站在山上,可以看到很远很多东西。没有学问,如在暗沟里走路,摸索不着,那会苦煞人。”对于喜欢读的书,他都是一遍又一遍地研读,直到吃透书的主要内容。

毛泽东最爱读的书是《共产党宣言》。1939年底,他就说过“《共产党宣言》,我看了不下一百遍,遇到问题,我就翻阅马克思的《共产党宣言》”,很难说清他一生一共读了多少遍。

延安时期,他还在窑洞里借着煤油灯微弱的光亮,把李达所著的《社会学大纲》整整看了10遍,并在书眉和空白处写下了1万多字的批注。后来,从毛泽东在中南海的故居保留下来的书籍中,可以看到许多书的封页上画有四五个圈,有些书页面上留有红、蓝、黑各色笔迹的圈划批注,这些都是他不同时期反复阅读留下的手迹。

毛泽东的一生是革命的一生,也是读书学习的一生。晚年他视力减退,但仍以惊人的毅力坚持天天看书,毛主席纪念堂里的那两副特殊的老花镜就是见证。直到生命最后时刻,他仍然在读书。据毛泽东逝世前一天的护理记录记载,1976年9月8日,他从昏迷中醒了11次,就看书和文件11次,最后一次是在9月8日下午4点37分。7个多小时后,一代伟人与世长辞。

上世纪60年代初,当时毛泽东在杭州登丁家山,随行人员没有带拐杖,就到附近农家砍了一根竹子,简单处理了一下给他当作拐杖用。

登山途中,毛泽东郑重地问工作人员砍人家竹子有没有付钱?得知老乡虽不收钱,但工作人员还是坚持付了钱后,毛泽东很高兴,赞扬工作人员做得对。

大家没有料到的是,毛泽东会对这样一根平平无奇甚至略显“简陋”的竹拐杖喜爱有加,使用后特意叮嘱工作人员不要丢掉,要带回北京去。

后来,这根从野外带回的竹拐杖一直陪着他,或是在中南海散步,或是重返革命老区,或是外出视察……

1965年,越南民主共和国主席胡志明访问中国,到长沙与毛泽东会面。一天散步时,胡志明突然向毛泽东提出交换拐杖,以资纪念。毛泽东看了看胡志明手中精致的拐杖,扬起自己手中的竹拐杖,说对方的拐杖“太漂亮了”,委婉而风趣地拒绝了。

表面上看,毛泽东珍视的是一根普通的竹拐杖,实则他真正视若珍宝的是共产党人艰苦朴素的作风和传统。哪怕是细微小事,他也绝不肯放松对自己的要求。

在湖南韶山毛泽东纪念馆内,还可以在他的遗物中发现诸多粗糙简陋的用品。单腿的眼镜、拼接缝补的旧衣、老旧的书箱等等,都和这根竹拐杖一样,诉说着他是如何一生拒奢侈崇俭朴,如何时刻不忘艰苦朴素的。

皮鞋和拖鞋补了又补,一直补到不能再补,毛泽东仍然舍不得扔掉

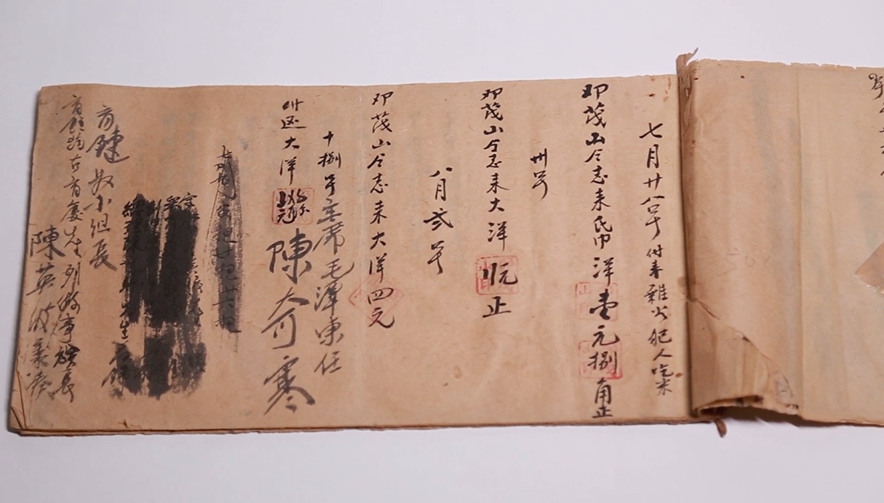

瑞金中央革命根据地纪念馆馆藏了一本不同寻常的账簿,账簿是三十年代宁都县长胜乡铲田区政府自制的伙食账簿,其中一页用毛笔直排写有“8月18日,主席毛泽东付还食宿费大洋一元四角五分”,落款为“陈奇寒”。它见证了时任中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东同志深入实际、关心群众、廉洁自律的一个动人故事。

1933年8月17日,毛主席与往常一样,身穿灰衣裳,脚穿黑布鞋,同警卫员小吴,在江西军区参谋长陈奇涵(寒)等人的陪同下,一大早来到长胜县铲田区,分组深入农户,召开调查会,与群众促膝谈心。

两次拒绝加菜

不知不觉,已到午饭时刻,区政府主席看到毛主席来了,心情格外激动,正要通知厨房加菜,却被毛泽东制止了。

午饭过后,毛主席立即在区政府召开干部座谈会,对纠正查田运动中的错误和发展苏区经济问题作了重要指示。

会间,区主席依然坐立不安,总觉中午的饭菜太寒碜,太委屈毛主席这样的高级干部了,想在晚上给他加菜,于是,想悄悄离开会场,通知管理员去采办此事。

这时正在讲话的毛主席似乎发现了区主席的动机,他制止了区主席的进一步举动,接着跟大家强调了干部作风问题,指出下乡本是联系群众,区乡干部对于上级领导来检查工作不要搞得兴师动众,不要总想着不去弄点好吃的东西来招待领导就不是滋味,强调在革命战争年代,要以发展苏区经济,支援革命战争,改善群众生活为任务。毛主席的话博得了到会干部一阵阵热烈的掌声。此时,区主席才感到刚才的担心完全是多余的。

一定要结清账

次日清晨,毛主席同警卫员要赶回瑞金,临走前,毛主席特意交待警卫员到区财政部结清食宿账。小吴来到区财政部,长工出身的财政部长觉得很难为情,无论如何也不肯收钱,小吴推辞不过,只好默默地追上了先行的毛主席,并将财政部长拒收费用的事如实地报告毛主席。

毛主席听后很是生气,指示小吴立即返回铲田,一定要结清食宿账。

陈参谋长觉得距离区政府已远,怕耽误毛主席的工作,便主动承担了转交食宿费的任务。

毛主席紧紧握住陈奇涵的手再三叮嘱:“奇涵同志,这件事就拜托你了,一定要把它办妥。我们是党的干部,应该带头廉洁奉公,这样才能真正维护广大群众的利益。”

陈奇涵郑重地点了点头,随即特地回到铲田区政府,转交毛主席的食宿费。

当区主席和老部长知道这件事后,老部长当即拿出伙食帐簿,郑重地在账页上记下:“8月18日,主席毛泽东付还食宿费大洋一元四角五分。”

1953年,这本不同寻常的账簿被捐赠给瑞金中央革命根据地纪念馆收藏,如今展示在陈列馆内,每当人们看到它,无不动容,无不感慨。

毛泽东的家风,有一个醒目的标签:严。教子严,律己严,持家严。

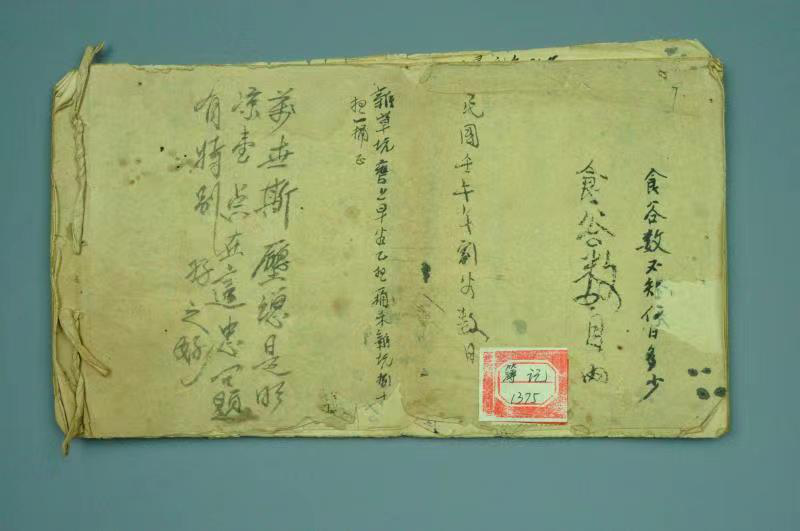

1951年,毛泽东和女儿李敏一起看影集

毛泽东对子女品格修为的要求非常高。他教育子女要以一个普通人的身份看待自己,用一个普通人的眼光对待他人。

1946年1月,毛岸英从苏联回到延安。相别19年的父亲让他做的第一件事就是脱下洋装,换上布衣,到陕北贫瘠的乡村当农民,拜农民为师。

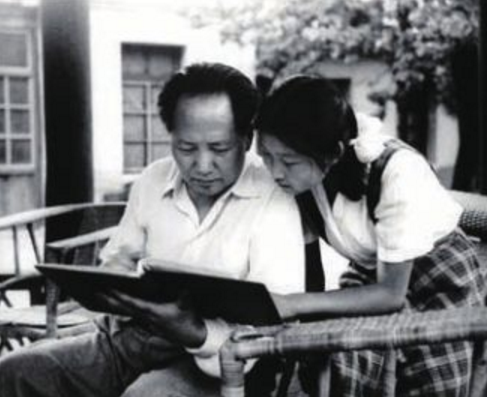

毛泽东与毛岸英

一开始,毛岸英是和毛泽东住在一起的,但不久,毛泽东就让毛岸英搬到中央机关去住。他还问毛岸英:“你吃什么灶?”毛岸英如实地回答:“中灶。”毛泽东一听便生气地责问毛岸英:“你有什么资格吃中灶?你应该跟战士一起吃大灶。”毛泽东如此“苛刻”,就是要让毛岸英“接地气”,让他明白自己就是一个普通人,不能搞特殊。

李讷是毛泽东最小的女儿,毛泽东对她疼爱有加,但也一再告诫她,不要自以为是,不要搞特殊。

上大学后,李讷过着工农子弟般的生活,住学校,吃食堂,每周六下课才回家。有一次,李讷离校晚,卫士李银桥担心一个女孩子走夜路不安全,便瞒着毛泽东派车去接李讷。毛泽东得知此事后,狠狠地批评了李银桥。李银桥委屈地说:“就是怕不安全。”毛泽东严厉地说:“别人的孩子能自己回家,我的孩子为什么不行?不许用车接,说过就要照办,让她们自己骑车子回来。”

行动最能体现一个人的修为和品格。因此,毛泽东教育子女:汝是党之子,革命是汝风,要积极投身到革命事业当中。

北平解放后,首批进入北平的队伍中就有毛岸英。他和两名扫雷专家带领一个工兵排,承担了排除重要设施、处所的地雷、炸药等重任。这其实是一项危险系数非常高的工作,但毛泽东却没有阻止,因为他明白:作为主席的儿子,毛岸英必须要有为革命不怕牺牲的精神。

毛泽东与毛岸英

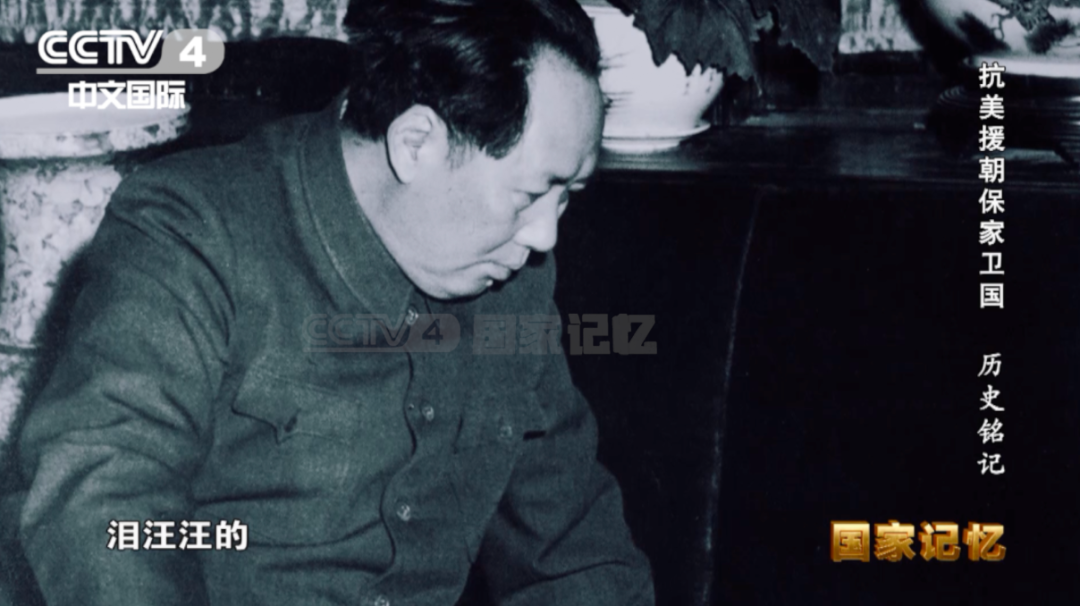

也正因为此,当中共中央作出抗美援朝的决定后,在毛泽东的支持与鼓励下,毛岸英立即就提出要参加志愿军。当时,毛泽东身边的工作人员曾劝说,毛岸英还是不要去朝鲜参战了,因为毛泽东已经在革命战争年代失去了5位亲人。但是,毛泽东却断然拒绝了这一建议。后来,毛岸英的牺牲,让毛泽东万分悲痛。

当彭德怀就毛岸英牺牲的经过向毛泽东详细作汇报时,毛泽东听罢,沉默了一会,对彭德怀说:“革命总是要付出代价的。岸英是一位普通战士,为国际共产主义献出了年轻的生命,他尽了一个共产党员应尽的责任。”

一顶军帽和一条毛巾

1990年,中央警卫局在一次清理毛泽东留下的遗物时,工作人员在仓库的一个柜子箱底发现一批衣物。这些衣物普通的不能再普通,但却被叠的整整齐齐。两件衬衫,一双袜子,一顶军帽和一条毛巾,这些衣物已然有些破旧,看上去有些年头了。

工作人员都知道毛泽东一贯简朴,平时对个人生活物品基本不上心。这些不是一般的物品,而是他的儿子,毛岸英的遗物。

在毛岸英牺牲以后,这些遗物却被毛泽东收藏起来,一藏就是26年。

当这些衣物呈现在人们眼前时,我们看到的是一位老父亲对离去孩子的思念,默默的压在记忆的深处。他要接受儿子再也回不来的事实,在毛泽东的内心深处,对这个儿子是无尽的愧疚。童年时颠沛流离,相聚短短几年,这回又是阴阳相隔。

在每一个曾经翻身起来的深夜,他是否会像每一位失去孩子的父亲一样,把这些衣物,一件一件拿出来,轻轻抚摸。

这就是

我们敬爱又深深怀念的

毛泽东同志

您看到了吗?

毛泽东曾说过

“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”

2020年11月24日4时30分

中国文昌航天发射场

长征五号遥五运载火箭

尾焰喷薄而出

全力托举嫦娥五号

向着月球飞驰而去

新华社记者蒲晓旭摄

12月17日凌晨

嫦娥五号返回器

携带1731克月球样品

成功返回地面

2020年12月2日嫦娥五号探测器在月球表面自动采样

而其中一份月壤

就被存放在了

湖南韶山

以告慰毛泽东同志

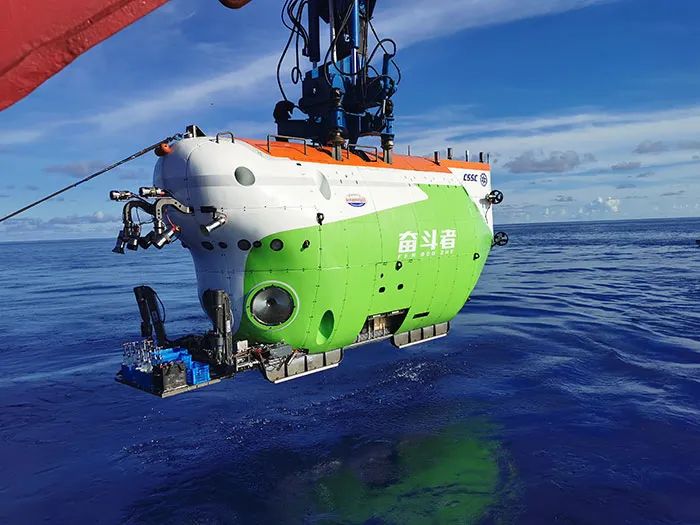

2020年11月10日

在位于太平洋

马里亚纳海沟区域的海面上

中国第一艘万米级载人潜水器

“奋斗者”号潜入万米海深

2022年6月5日10时44分

搭载神舟十四号载人飞船的

长征二号F遥十四运载火箭

在酒泉卫星发射中心成功发射

这是我国载人航天工程立项实施

以来的第23次飞行任务

也是空间站阶段的

第3次载人飞行任务

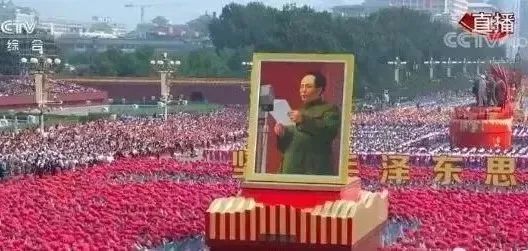

2021年7月1日

习近平总书记

在庆祝中国共产党成立100周年大会上

代表党和人民庄严宣告

经过全党全国各族人民持续奋斗

我们实现了第一个百年奋斗目标

在中华大地上全面建成了小康社会

历史性地解决了绝对贫困问题

正在意气风发向着

全面建成社会主义现代化强国的

第二个百年奋斗目标迈进

这是中华民族的伟大光荣!

这是中国人民的伟大光荣!

这是中国共产党的伟大光荣!

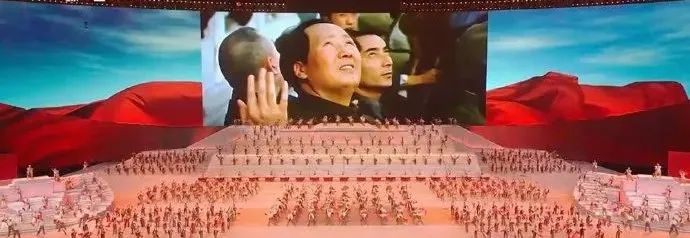

“为有牺牲多壮志

敢教日月换新天”

我们党和人民历经千辛万苦

付出巨大牺牲

实现了几代中国人

梦寐以求的民族独立和人民解放

这个伟大历史胜利

是毛泽东同志和他的战友们

是千千万万革命志士和革命烈士

是亿万中国人民

共同为中华民族建立的伟大历史功勋

毛泽东同志属于中国

也属于世界

他不仅赢得了

全党全国各族人民爱戴和敬仰

而且赢得了世界上

一切向往进步的人们敬佩

毛泽东同志的革命实践

和光辉业绩已经载入

中华民族史册

他的名字

他的思想

他的风范

将永远鼓舞我们继续前进

感念他为中华民族和中国人民

创下的丰功伟绩

他的精神也在深深激励我们

无愧今天的使命担当

不负明天的伟大梦想

46年了

多想让您看看现在可爱的中国

但我们也都深深相信

如今盛世

万山红遍,您看见了!

编辑:马阳

责编:董州旭

值班编委:李俊琦